网店经营者“刷单炒信”的多维度分析与法律风险提示

发布时间:2025-04-17

2025年1月,中国互联网信息中心发布第55次《中国互联网络发展状况统计报告》,显示截至2024年12月,我国网民规模11.08亿人,网络购物用户规模9.74亿人,占网民整体的 87.9%。

2025年2月,市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、文化和旅游部共同印发《优化消费环境三年行动方案(2025—2027年)》的通知,要求实施消费秩序优化行动,持续开展网络市场专项监管,重拳打击流量造假、刷单炒信、违法广告等违法行为。

一、前言

随着电商和互联网行业的快速发展,网络刷单炒信案件屡见不鲜。本文所称“刷单炒信”,是指部分网店经营者通过虚假交易和不实评价来影响商品或服务在电商平台上的销售量、信用评价等数据,误导消费者对该等商品或服务的市场信誉度和口碑产生错误认识,从而做出购买或放弃购买该等商品或服务的决策。

根据刷单炒信行为对象的不同,刷单方式可分为正向刷单和反向刷单。正向刷单,行为对象为网店经营者自身,通过刷单可起到虚假宣传、虚构市场信誉、谋取交易机会等效果。反向刷单,行为对象为同业竞争对手,通过刷单可起到诋毁其商业信誉、商品和服务声誉、降低其竞争优势等效果。

区别于合法的商业推广行为,刷单炒信构成不正当竞争,侵犯了消费者的知情权、选择权等合法权益,破坏了电商平台的信用评价体系,扰乱了市场经济秩序和网络生态环境,是我国法律明令禁止的违法行为。因刷单炒信所产生的网络交易民事纠纷更是比比皆是。还有部分网店经营者,刷单炒信危害后果较大,已然触犯了刑事犯罪的边界,或有意图通过刷单炒信实施其他违法犯罪活动。

本文旨在从行政监管、民事纠纷、刑事责任多个维度梳理与刷单炒信相关的法律规定、法律风险、违法情形和典型案例,对网店经营者在商品服务推广和商业信誉建设过程中容易忽略的问题做出必要的风险提示,以供预防、警示与借鉴。

二、网店经营者刷单炒信的行政监管法律风险

国家市场监管总局、中央网信办已连续多年在各省市部署“铁拳”、“清朗”等全国反不正当竞争专项整治行动,大力加强监管执法;网安部门也把“网络水军”的数据造假类案件作为重点侦办对象,目的指引经营者诚实守信、公平竞争。

在各地市监局公示的行政处罚典型案例中,较为常见的经营者刷单炒信方式包括:组织员工、亲友等熟人刷单,冒充消费者刷单,雇佣职业刷手刷单,利用网红效应刷单;罚款金额在5万元至200万元不等。

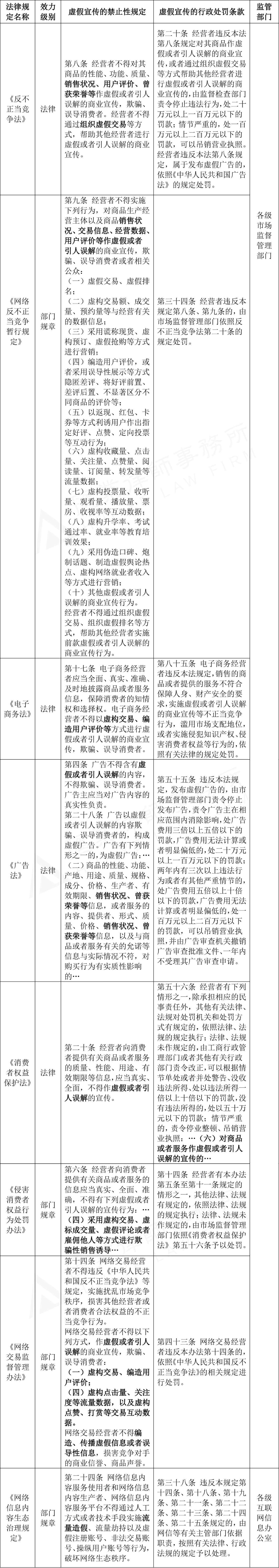

刷单炒信的执法依据,实务中适用较多的规定为《反不正当竞争法》第八条、《网络反不正当竞争暂行规定》第九条、《电子商务法》第十七条、《广告法》第二十八条、《消费者权益保护法》第五十六条。

下表根据我国现行法律,对刷单炒信所涉及的禁止性规定和对应的行政处罚条款做了全面的梳理,供读者参考。

此外,刷单炒信还可能衍生税务稽查和处罚的风险。网店经营者若未将刷单交易金额如实申报,或者通过刷单隐匿真实收入,或者将刷单形成收入与真实销售收入混同的,根据《税收征收管理法》第六十三条规定,涉嫌偷逃税款。网店经营者若对刷单形成的虚假交易开具发票,根据《发票管理办法》第二十一条规定,涉嫌虚开发票、虚开增值税专用发票。

三、网店经营者刷单炒信的民事法律风险

1. 同业竞争者主张虚假宣传或商业诋毁,要求消除影响、赔偿损失

真实、合法、客观的商品销量和好评率等数据,是电商平台的购物优势和商业价值所在,是消费者作出购买选择时的重要参考,也是平台上各个商家获得用户粘性与信任的重要基础。

若网店经营者通过刷单炒信方式,快速提高自己商品和店铺在电商平台的排名和口碑,降低竞争对手的交易机会和竞争优势,则该行为构成虚假宣传。如果采取了明显的“拉踩”动作或者用恶意刷差评的方式反向刷单,损害竞争对手的信誉或商品服务的声誉的,则该行为构成商业诋毁。有前述情形的,同业竞争者可依据《反不正当竞争法》的相关条款要求消除影响、赔偿损失。

■ 参考案例:北京市海淀区人民法院审理的(2014)海民初字第5724号不正当竞争纠纷案

2. 消费者主张经营者欺诈,要求撤销商品买卖合同、退还货款、惩罚性赔偿

若网店经营者通过刷单炒信虚构商品销量、用户评价或用户流量等数据,故意误导、诱使消费者对商品质量或市场口碑产生错误认识,从而实质性影响消费者的购买决策,消费者有权依据《民法典》第一百四十八条的欺诈条款请求撤销商品买卖合同、退还货款,并依据《消费者权益保护法》第五十五条主张三倍价款的惩罚性赔偿。

■ 参考案例:瑞丽市人民法院审理的(2021)云3102民初39号信息网络买卖合同纠纷案

3. 消费者主张网店经营者虚假交易,要求认定商品买卖合同无效、退还货款

若消费者购物时为了贪图“好评返现、低价福利、薅羊毛”等奖励,明知网店经营者是以虚假的“网络购物意思”掩盖真实的“刷单炒信目的”,仍默认或配合经营者实施刷单行为,此情形下虽无法成立欺诈,但事后消费者仍可依据《民法典》第一百四十六条主张双方以虚假的意思表示所订立的商品买卖合同无效、要求退还货款。该类网络刷单交易,即使形式上符合正常的交易流程,但实质上并无真实的商品供求基础和买卖的自愿,合同应当自始无效。

■ 参考案例:《2015-2019年度江苏法院买卖合同商事纠纷十大典型案例:甲某与某能源公司网络购物合同纠纷案》

4. 网店经营者向职业“刷客、刷手”支付的刷单款无法获得法律保护

《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定(一)》第九条规定:“电子商务经营者与他人签订的以虚构交易、虚构点击量、编造用户评价等方式进行虚假宣传的合同,人民法院应当依法认定无效。”关于合同无效的法律后果,司法实践中,多个典型案例均持不保护违法合同项下权利义务的裁判观点。

以北京互联网法院审理的《常某诉许某网络服务合同纠纷案》为例,法院认为:“双方当事人不得基于合意行为获得其所期待的合同利益,且虚假流量业已产生,如互相返还,无异于纵容当事人通过非法行为获益,违背了任何人不得因违法行为获益的基本法理。故法院另行制作决定书,对原被告双方在合同履行过程中的获利予以收缴。”

四、网店经营者刷单炒信的刑事法律风险

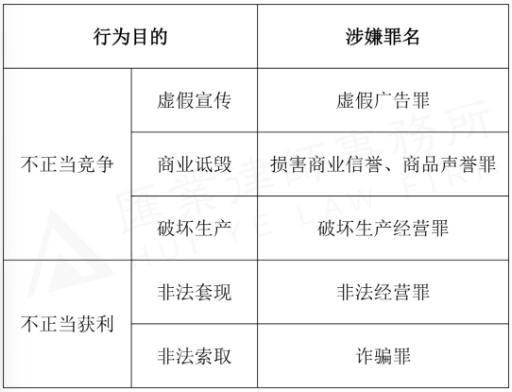

目前我国《刑法》并未就刷单炒信行为设立专门的罪名,刷单炒信作为一种违法行为,对其是否构成犯罪的认定,需结合行为人的主观目的、危害结果、所侵犯的法益等要件,在现有的罪刑体系内开展。司法实践中,若网店经营者实施网络刷单炒信而被追究刑事责任,根据行为目的的不同,或涉嫌以下五种罪名。

1. 网店经营者以虚假宣传为目的实施刷单炒信,涉嫌虚假广告罪

网店经营者通过刷单炒信虚构商品交易量、好评率等数据,从而误导消费者产生错误认识,其行为符合《广告法》第二十八条所规定的发布虚假广告,违反了全国人大常委制定的《反不正当竞争法》、《电子商务法》等多部法律中关于禁止实施虚假宣传的国家规定,以及全国人大常委颁布的《关于维护互联网安全的决定》中关于禁止利用互联网实施虚假宣传的国家规定。

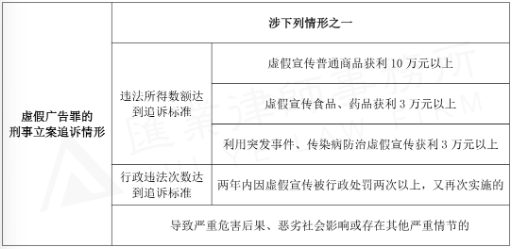

经营者作为广告主,违反前述国家规定,利用广告对商品或服务作虚假宣传,且同时存在最高人民检察院、公安部关于《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十七条所规定的情形之一的,涉嫌构成《刑法》第二百二十二条虚假广告罪。

■ 参考案例:三门峡市湖滨区人民法院审理的(2016)豫1202刑初211号《曹某虚假广告罪案》

■ 虚假广告罪的刑事立案追诉情形:

2. 网店经营者以商业诋毁为目的实施刷单炒信,涉嫌损害商业信誉、商品声誉罪

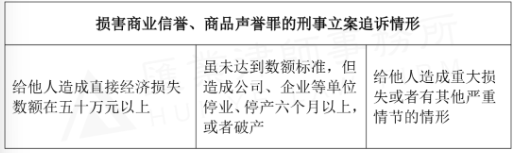

网店经营者通过恶意评价等方式捏造并散布虚伪事实,损害他人的商业信誉、商品声誉,且同时存在最高人民检察院、公安部关于《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十六条所规定的情形之一的,涉嫌构成《刑法》第二百二十一条损害商业信誉、商品声誉罪。

■ 参考案例:吉林高新技术产业开发区人民法院审理的(2019)吉0291刑初60号《张某损害商业信誉、商品声誉罪案》

■ 损害商业信誉、商品声誉罪的刑事立案追诉情形:

3. 网店经营者以破坏生产为目的实施刷单炒信,涉嫌破坏生产经营罪

网店经营者出于报复、打击竞争对手或其他个人目,通过反向刷单炒信的方式恶意虚构其他商家的交易量等数据,导致其他商家被网络交易平台认定为虚假交易进而被采取限权降权的管控措施,在互联网经济领域,该行为等同于破坏其他商家的“生产资料和生产工具”。 若经营者同时存在最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第三十四条所规定的情形之一,涉嫌构成《刑法》第二百七十六条破坏生产经营罪。

■ 参考案例:登载于《最高人民法院公报》的(2016)苏01刑终33号《董某某、谢某某破坏生产经营案》

■ 破坏生产经营罪的刑事立案追诉情形:

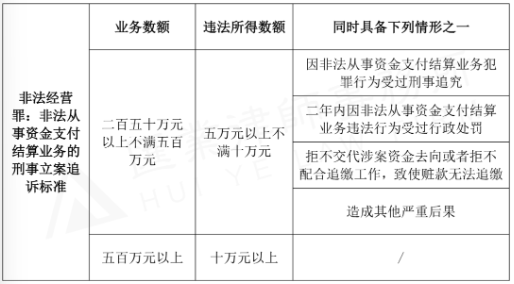

4. 网店经营者以非法套现为目的实施刷单炒信,涉嫌非法经营罪

网店经营者违反国家规定,通过组织用户刷单形成虚假交易,利用电商平台的消费信用额度收款、提现进行非法套现获利,严重扰乱市场秩序,且符合最高人民检察院、公安部关于《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十一条第二款所规定的刑事立案追诉情形的,涉嫌构成《刑法》第二百二十五条非法经营罪。

■ 参考案例:收录于人民法院案例库参考案例的(2017)渝0105刑初817号《杜某非法经营案》

■ 非法经营罪:非法从事资金支付结算业务的刑事立案追诉情形:

5. 网店经营者以非法索取为目的实施刷单炒信,涉嫌诈骗罪

网店经营者通过刷单炒信虚增订单量,骗取电商平台发放的优惠券、红包补贴;或通过发布“刷单返利、刷单佣金”的虚假任务骗取参与人在其店铺内下单购物;或通过虚构商品热销假象诱骗消费者购买后拒不发货或提供次等商品;致使被害人损失金额达到最高人民法院、最高人民检察院关于《办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〔法释(2011)7号〕》第一条所规定的刑事立案追诉标准的,涉嫌构成《刑法》第二百六十六条诈骗罪。

■ 参考案例:绍兴市柯桥区人民法院联合柯桥区人民检察院发布的《电信网络诈骗犯罪典型案例:(2020)浙0603刑初813号陈某诈骗案》

■ 国家层面和上海地区诈骗罪的刑事立案追诉标准:

此外,若网店经营者组织或参与设立刷单炒信的网站、通讯群组等违法平台,利用互联网自己发布或与他人共同发布刷单炒信的违法信息的,还将涉嫌非法经营罪、非法利用信息网络罪。若非法利用信息网络罪和其他犯罪同时成立的,应按照择一重罪论处的原则处理。

此外,若网店经营者组织或参与设立刷单炒信的网站、通讯群组等违法平台,利用互联网自己发布或与他人共同发布刷单炒信的违法信息的,还将涉嫌非法经营罪、非法利用信息网络罪。若非法利用信息网络罪和其他犯罪同时成立的,应按照择一重罪论处的原则处理。

五、结语

在数字经济、互联网交易和电子商务高速发展的当下,为了维护市场的公平、交易的有序、网络环境的净化、消费者权益的保护,我国对网络刷单炒信、网络虚假宣传、网络不正当竞争等一系列因经济发展所带来问题的法律规制体系已日益完善,行政监管措施逐步加强,以案释法和普法宣传工作落实到位,投诉制度和救济制度日趋成熟。

本文通过梳理网络刷单炒信的行政监管风险、民事交易风险、刑事责任风险,以及可能衍生的税务稽查风险,提示广大网店经营者应避免任何形式的刷单炒信行为,坚持合规经营,完善企业内部的风控和审核机制,预防在重点监督治理的大环境之下因刷单炒信而面临不必要的行政处罚、民事纠纷、刑事追责。

本文通过梳理网络刷单炒信的行政监管风险、民事交易风险、刑事责任风险,以及可能衍生的税务稽查风险,提示广大网店经营者应避免任何形式的刷单炒信行为,坚持合规经营,完善企业内部的风控和审核机制,预防在重点监督治理的大环境之下因刷单炒信而面临不必要的行政处罚、民事纠纷、刑事追责。