接着奏乐接着舞:机器人表演的著作权和表演者权

发布时间:2025-07-07

文 | 沈澄 汇业律师事务所 合伙人

2023世界人工智能大会(WAIC 2023)上,机器人展演了舞蹈《千手观音》,其并非通过传统的预编程方式实现,而是通过AIGC实现,即智能机器人通过大模型快速学习和分解人类舞蹈动作,进而生成相应的机器动作。AIGC技术跨越了传统的文生文、图、音乐、视频,现在又扩展到生成舞蹈领域。[1]

从2019年虚拟偶像“洛天依”借由算法歌唱心声,到2025年“宇树机器人”以精密动作演绎春晚舞蹈,这些具身智能体的“表演”行为的权属定性可曾引起过我们的关注?结合笔者团队从事AI与机器人行业的实务经验,本文将以机器人展演为例,从行为定性、主体资格、权利配置三重维度切入,沿循现行著作权法主客体二元要素之间的互动张力,探寻在前沿技术冲击下权利归属规则的应然与实然路径。

注:本文所讨论的机器人表演,主要是指运用AI技术助力并预先采集动作数据后分析推理的具身智能体机器人。

一、机器人表演的行为种类

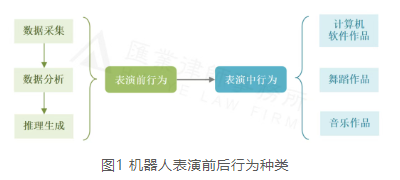

1. 表演前的行为

机器人表演的诞生,需历经一系列复杂的数据处理过程。具体包括:

(1)数据采集。例如,初始动作捕捉阶段对真人舞者动作与体态的采集,涉及对肢体表达的记录与复制。这一过程往往涉及对表演者个人生物特征信息的收集,若该收集未获得充分知情同意或超出必要范围,还涉足个人信息及肖像权保护的法律规范的禁区,属于数据合规问题风险点。

(2)数据分析。例如,训练模型对海量舞蹈视频的分析和处理,隐含对已有作品的解构与学习。此阶段的常见法律风险点在于AI训练所用数据的版权合规性。若未经授权而使用受保护的舞蹈作品之片段或整体用于模型训练,可能构成对著作权人复制权、改编权等权益的侵犯。同时,若对特定流派、特定艺术家风格进行深度分析与模仿,则可能引发构成不正当竞争的风险,尤其是当生成的表演用于商业目的并与原作品形成直接竞争时。

(3)数据推理和生成。例如,算法通过智能推理生成新动作组合的过程,接近一种数据驱动的智能创作。然而,生成式AI(GenAI)虽看似可生成新的动作组合,但其产物却高度依赖于人为“投喂”的原始训练数据。若训练数据本身存在权属瑕疵,或包含受保护的商业秘密,则依托该等数据所生成结果的合法性与商业化利用可能性便难免存在原生性漏洞。

大数据处理过程,无疑是AIGC进行表演活动预产出的前提。不过,复杂且不容忽视的数据合规风险却贯穿于这一上游链路之中,不仅关于个人信息保护法和著作权法的规制,更可能蔓延至竞争法的规范领域。譬如:通过独家控制核心训练数据集进行数据垄断;未经许可获取竞品平台数据可能构成数据抓取;利用数据优势则可实施不正当模仿或市场混淆行为。

2. 表演中的行为

从笔者所在团队所承办过的涉机器人案件的经验来看,机器人表演行为本身可能是多种类知识产权的复杂聚合体。例如,当工程师为机器人编写特定舞步序列,其代码本身可能构成计算机软件作品;若编排的机器人肢体动作具备独创性表达,则可能进入舞蹈作品的保护范畴;而有翻唱功能的AI机器人的歌声,又可能涉及音乐作品;等等。

就机器人表演过程行为与预产出过程行为的联动关系而言,机器人表演的过程本身也是对预产出的某种“肢体再现”。我们制作了示意图以说明,如下:

图1 机器人表演前后行为种类

总之,不同类型和不同阶段,机器人表演行为的定性和涉及到的法律问题不同。对于表演形成的独创性表达的作品,涉及《著作权法》问题,包括但不限于:作品类型认定(计算机软件、舞蹈作品、音乐作品等等);著作权归属;权利内容(复制、表演、信息网络传播等);权利限制(合理使用、法定许可的适用性);侵权判定(实质性相似、接触可能性)以及权利流转(许可协议、权利管理信息)等一系列核心法律议题。而对于机器人表演行为的上游链路,如前所述,则涉及到数据保护相关的数据合规甚至竞争法问题。

二、机器人表演的著作权及其权利归属

由于现行著作权法是以自然人为原点来构建的[2],进行舞蹈展演的机器人不能被认定为舞蹈作品的著作权人。譬如在(2018)京0491民初239 号案(首例人工智能生成物著作权纠纷案)中,北京互联网法院明确否定了人工智能作为相应生成物的著作权人的资格。

同样地,机器人对于自己的表演是否享有表演权?抛开学界对是否应承认AI物格的全局性问题的探讨和争议[3],在现在的产业发展阶段和立法背景下,我们相信给予否定性结论的争议不大。

虽然机器人不具有著作权人及表演者权的主体资格,但机器人所表演展出的产物在著作权法中是否有“作品”地位?主流观点“客观主义标准说”[4]认为,人工智能生成物在具备独创性时亦能构成作品。毕竟《著作权法》采“独创性”为“作品”的关键认定标准,所以无论AIGC产物是由自然人主导产生,还是由人工智能主导生成,只要其具备“独创性”,它就可以被认定为作品。

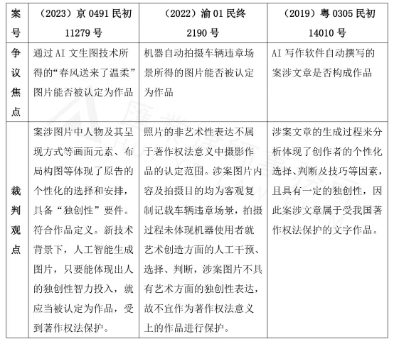

“客观主义标准说”也为目前有限的法院裁判所采纳和反映:

虽经现有裁判支持的“客观标准说”之“独创性”标准本身较为容易被实践所接受——毕竟“独创性”已是知识产权法体系中既有的对于传统“作品”概念的核心认定标准——但在对“独创性”做具体认定时,还应当考虑Gen AI不同类别之差异对于“独创性”认定的影响。Gen AI可分为自主式Gen AI与辅助式Gen AI。辅助式Gen AI的产物,相较于自主式Gen AI产物,更能够体现使用者的选择、判断等创新性的个性化意图,因此更易于构成“独创性”。[5]

但除却出于对既有法律规定与裁判观点的理性遵循,在AIGC技术领域坚持传统“独创性”标准亦有其法理依据。AIGC虽依托于Gen AI这一物质载体才得以输出,然而输入其中的指令可能已蕴含自然人创作雏形,自然人的个性化的判断与选择同其价值观念相结合,在生成过程中起关键作用,因此判断AIGC是否具有独创性,本质上仍在考察自然人创作行为的产物是否具有独创性。 [6]

那么, AIGC表演作品的著作权既然非属于Gen AI,则著作权主体是谁?从权利来源和知识产权的激励机制看,机器不是权利创造的源头,其享有知识产权亦毫无意义,因为机器无需获得排他性权利来激励其创作。《著作权法》激励论的本质是通过合理平衡各方利益,划分创作者和推动作品商业使用的产业之间的利益并作出合理分配,使创新和产业发展相互促进[7]。所以,对于可版权化的机器人表演作品,一般认为其著作权主体为机器人的运营机构或者所有者机构。

三、机器人表演作品的表演者权及其内容配置

1. 表演者权的缺位

虽然著作权归属似有着落,但颇值讨论的是,著作权领接权之表演者权应归属于谁?

不同于演艺活动中演员对于作品的表演者权,机器人表演中没有自然人演员,那么在发生如故意丑化形象等问题时,是否可以主张表演者权。显然,基于《著作权法实施条例》第五条及《视听表演北京条约》,无论依赖代码编程来执行舞蹈动作、依赖“中之人”动捕数据来舞蹈、抑或通过AIGC来自主生成舞蹈的具身智能体,都不具有表演者资格。

2. “中之人”的表演者权

目前来看,可行的通路是通过“中之人”采集动作时成立的表演者权。

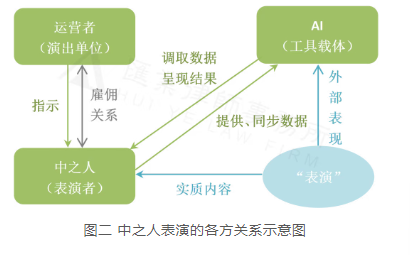

2019年,虚拟偶像洛天依与琵琶演奏家方锦龙在b站跨年晚会上共演《茉莉花》。其中,洛天依作为真人驱动型虚拟数字人,其展演依赖于背后的“中之人”提供数据采集样本与同步数据。“中之人”,源于日语“中の人”,直译为“里边的人”,此处即提供同步数据的真人,其为真人驱动型AI舞蹈真正的“表演者”,而虚拟偶像本身只是再现作品的工具载体。“中之人”的行为才可以构成著作权法意义上的“表演”,而虚拟偶像“表演”的本质是“中之人”表演行为的技术性延伸。[8]因此,若机器人需要通过采集“中之人”肢体动作数据来完成表演,则其中表演者身份归属于“中之人”。[9]

如(2023)浙01民终4722号案(杭州法院2023知产保护十大案例之一)中,真人徐某某通过实时语音生成及智能穿戴式装备的动作捕捉来驱动虚拟数字人Ada完成表演。徐某某进行了配音。融入自身的情感并以声音、手势、动作、表情等形式演绎文案内容、展现舞蹈内容,符合著作权法中的表演者的相关规定。该案中,虚拟数字人ada的声音和动作等并非由人工智能独立创作完成,而是对真人表演的数字化投射,类似于对预先输入的程序的执行或录音录像制品的实时声音化、可视化再现。

在产业实践中,“中之人”与虚拟偶像运营者之间通常存在雇佣关系。在虚拟偶像运营者的指示下,“中之人”提供符合特定要求的原始数据采集样本与同步数据。若虚拟偶像运营者的意志起主导作用,“中之人”遵循其指示完成本职工作,此时便构成职务表演。

图二 中之人表演的各方关系示意图

基于雇佣关系的职务表演框架下,虚拟偶像运营者作为演出单位享有表演者权中的财产权利,“中之人”享有“表明表演者身份”的人身权利,但该权利行使受合同限制(如保密条款)。虚拟偶像运营者同时享有“保护表演形象不受歪曲”的人身权利。

司法实践中,“中之人”与其用人单位之间关于职务表演的约定的效力为法院所承认。譬如,再次回到(2023)浙01民终4722号案,杭州市互联网法院认为,徐某某其作为魔珐公司员工,系进行职务表演,结合双方书面约定,应由魔珐公司享有表演者权中的财产性权利。

当然,理论界亦有提出在未来立法或可创设“特殊职务表演”规则,使“中之人”可享有署名权(但受约定限制),运营者则享有形象保护权及所有财产权利。[10]

四、结语

在我国现行法律体系内,针对AIGC这一正蓬勃发展的前沿技术及其引发的知识产权议题尚未形成丰富且详细的规定,法院判例也较为有限,学界亦众说纷纭,这难免为实务中具体理解与适用AIGC相关知识产权法律规定带来了难题,这便是本文以具身智能体机器人表演活动相关知识产权问题为探讨主题的现实动因。

综上所述,机器人表演的著作权归属困境,本质是人工智能对以自然人为核心构建的著作权法主体制度与独创性认定标准的挑战。AIGC内容能否构成作品,关键在于独创性判断的客观主义标准,其权利最终归于主导或利用该技术的自然人/法人;弱人工智能非适格主体,其“表演”行为本身不产生邻接权;至于涉“中之人”的人工智能表演,其表演者权具体归属必然需将职务表演纳入考量范围。期望本文经由对现行法律制度与司法实践的解读,助力实现著作权法鼓励创新的立法目的与自然人中心主义的立法伦理观之间的良好衡平。

脚注:

[1] 仝妍、胡一蝶:人工智能与舞蹈:“AI+”的身体美学构建, 2024

[2] 曹新明,咸晨旭:人工智能作为知识产权主体的伦理探讨,2020

[3] 范进学:人工智能法律主体论:现在与未来,2022

[4] 曾梦、陈娜:人工智能音乐翻唱的法律性质争议及风险应对,2024

[5] 李垚:生成式人工智能作品的著作权认定与归属分析,2024

[6] 唐珺 林佳燕:人工智能生成内容著作权保护路径分析,2025

[7] 黄薇、王雷鸣主编:《中华人民共和国著作权法导读与释义》,中国民主法制出版社2021年版,第204页。

[8] 孙山:虚拟偶像表演著作权法规制的困境及其破解,2022

[9] 注:虽表演者身份归属已认定,但并不意味着表演者权必然归属于此处的表演者“中之人”。至于表演者权与职务表演相结合而产生的更为复杂的问题,下文另作详述。

[10] 孙山:虚拟偶像“表演”著作权法规制的困境及其破解,2022