供应链无人机物流之运营合规

发布时间:2025-08-26

文 | 郭雪 卜颖雯 汇业律师事务所

我们在前篇章供应链无人机物流适航之法律规制与审定解析中,分享了无人机物流企业(在本系列文章中,系指生产民用无人机用于无人机物流的企业)在适航审定方面的合规要求,包括型号合格证、生产许可证、适航证等关键适航证照的申领要求,以及物流/货运类无人机领域在适航审定方面的特点及关注要点。本章中,我们无人机物流企业的合规地图将导览到运营合规篇。我们将展开无人机物流企业在运营中涉及的合规事项,包括运营合格/合规运行、空域及飞行活动、无线电管理等核心环节。

一.运营合格/合规运行

无人机物流企业日常商业运营过程中,主要涉及运行要求、运营合格资质、经营合规、人员资质等常态化合规要求,以下将逐一梳理:

1. 运行要求

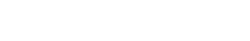

根据《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》(“无人机运行规则”),民用无人驾驶航空器的运行按照面向运行场景、基于运行风险由低向高、分级分类管理的原则,分为开放类、特定类和审定类三类运行。

除明确列明外,运行类别通常经运营安全评估(在运营合格证申请中经局方评估(见下述第2点(运营合格)))确定。经确定后,需要符合相应的运行要求及运营规范。运行要求分为一般运行要求及审定类运行要求。开放类、特定类均需符合一般运行要求,特定类还需符合经评估的相应运营规范。审定类运行则需符合一般运行要求、审定类运行要求及经评估的相应运营规范。具体分级分类及要求整理如下:

我们理解当前货运/物流无人机中,除了末端外,其他干支线应用中,以中、大型无人机为趋势,则较有可能落入审定类运行的要求。运行人应当符合全部的运行要求及相应的运营规范。鉴于运行要求具有明确的指引,建议无人机物流企业在日常合规运行中,搭建相应制度及体系,落实合规运行要求。

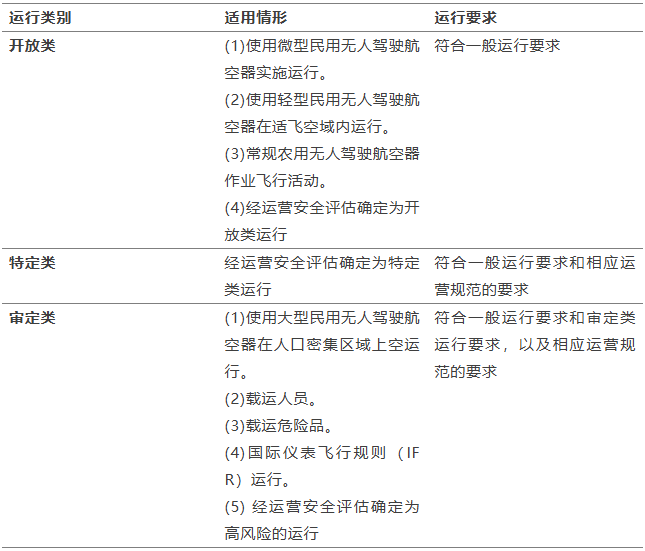

2. 运营合格

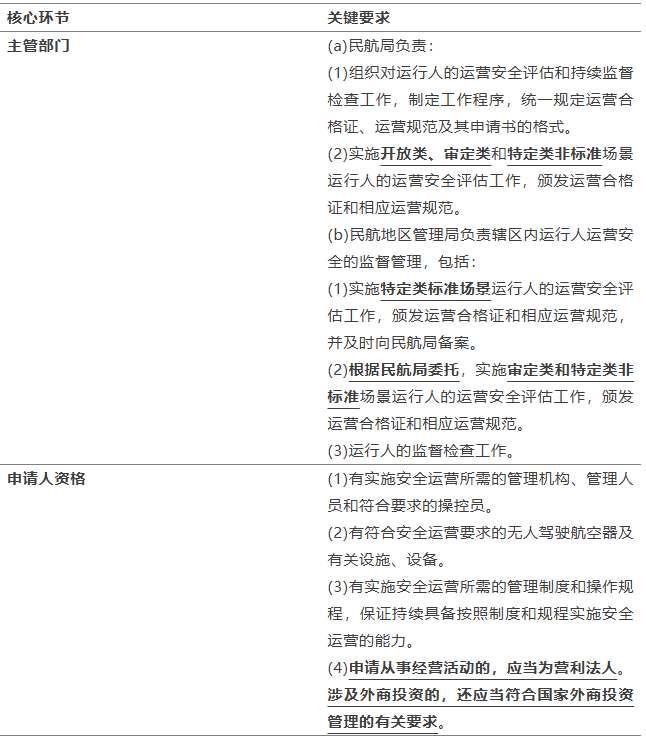

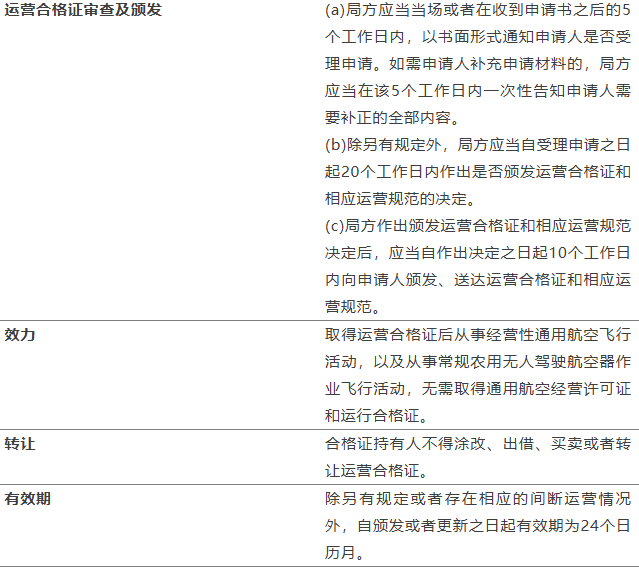

除了上述合规运行要求外,使用无人机从事飞行活动的单位,还应当经局方进行运营安全评估,获得局方颁发的民用无人驾驶航空器运营合格证(“运营合格证”)和相应运营规范(作为合格证附件)后,方可实施运行。根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》(“无人机条例”)及无人机运行规则的规定,使用微型民用无人驾驶航空器从事飞行活动以及常规农用无人驾驶航空器作业飞行活动,无需取得运营合格证。除前述两类情形外,无人机企业的合规运行/运营,需同时具备运营合格证以及符合分级分类的运行要求。以下为本团队整理的运营合格证的关注要点:

由上可见,无论是否用于经营活动,只要系从事微型及常规农用无人驾驶航空器作业外的飞行活动,均应当申请运营合格证。如用于经营活动的,则需满足营利法人的条件且需提交相应的材料,并选择经营的飞行种类。同时,按照上述规定,取得运营许可证后,从事通航飞行活动的,无需再取得通用航空经营许可证和运行合格证,提高行政效率,避免重复合规成本。对于无人机物流企业而言,其为经营类企业,在申请运营合格证时,应选择载货类。运营合格证与生产许可证类似,其均系针对于企业的证照,故不得转让。运营合格证的有效期通常为24个月。为了维持证照的有效性,建议企业在内部设置不同证照的时效管理,在相应证照到期前的规定时间内,更新证照。

3. 经营合规

对于取得运营合格证且用于经营活动的无人机企业,其还应当关注经营无人机的相应要求。其中,对于无人机物流企业而言,需特别关注以下义务并将其纳入日常合规管理:

(a) 货运规范。对于从事载货类经营性通用航空活动的,应当按照民航局的有关规定和相应运营规范要求,制定货物运输管理手册。此外,支线无人机物流、末端无人机物流配送相关的要求、场地设施、作业要求、信息交互与安全要求亦可参考交通部发布的行业性标准《无人机物流配送运行要求》(JT/T 1440-2022)。

(b) 合同。在和用户、消费者订立合同时,应当充分履行告知义务,全面、真实、准确地向用户、消费者告知其具备的运营资质、服务标准、投保各类保险以及相应保险金额等信息,保障用户、消费者的知情权和选择权。

(c) 保险。运营人应当按规定投保责任保险。

(d) 信息报送。向民用无人驾驶航空器综合管理平台报送包括:经营活动性质、运营区域、航线信息、起降架次、运营时间、作业量(包括但不限于载运人数、货物运输量、作业面积/里程等市场经营数据)等情况在内的动态信息。

(e) 年度报告。在每年3月31日前通过民用无人驾驶航空器综合管理平台报送上一年度的年度运营报告。报告应当至少包括下列内容:(1)企业简介;(2)经营情况说明;(3)股东情况;(4)董事、监事、高级管理人员、民用无人驾驶航空器、民用无人驾驶航空器操控员等专业技术人员情况。

4. 人员资质

除了企业自身的日常合规规范外,其内部的相应工种的人员亦须符合资质管理。包括但不限于操控员、维修人员等。

就操控员而言,不同类型的,相应类别、级别和型别等级,及超视距等级的无人机操控员应当符合相应的标准和要求、取得对应的资质和执照。只有取得合规操作执照及等级的操控员才有权利操控对应的无人机。以大型固定翼货运无人机操控(超视距操控)为例,其操控员应当取得大型民用无人驾驶航空器操控员执照,同时根据无人机的类别、级别及型别确认对应的执照等级。

就维修人员而言,根据无人机运行规则的要求,除基于传统航空器设计的民用无人驾驶航空器的维修人员或者单位资质应当符合《一般运行和飞行规则》(CCAR-91)的相关要求外,针对中型、大型民用无人驾驶航空器及其部件的非复杂维修工作,应当至少由按照制造厂家建议的规范通过了机型维修培训的人员实施。对于任何按照《民用航空器维修人员执照管理规则》(CCAR-66)取得维修人员执照的人员,视为满足要求。对于中型、大型民用无人驾驶航空器及其部件的复杂维修工作,应当由按照《民用航空器维修单位合格审定规则》(CCAR-145)获得相应批准的维修单位实施。对于已经获得适航审定部门批准的设计更改的实施,也视为维修工作。此外,审定类运行的无人机企业还应当满足审定类运行要求,建立相应的维修管理体系。因此,对于无人机物流企业而言,其设计生产的无人机通常包括审定类中、大型无人机,建议建立完善的维修管理体系并配备相应的符合资质的维修团队。在必要的情况下,获得相应的维修单位资质。

二.空域及飞行活动

无人机物流企业日常运营中,另一重要合规板块为空域及飞行活动管理,关乎无人机的飞行活动是否合法合规。如果违反要求的,企业可能受到处罚、飞机遭到禁飞、甚至可能被采取空中强制措施。

1. 空域划分

根据《国家空域基础分类方法》,依据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容 等要素,将空域划分为A、B、C、D、E、G、W等7类,其中,A、B、 C、D、E类为管制空域,G、W类为非管制空域。就无人机而言,A、B、C、D、E、G类空域明确的飞行要求适用有人驾驶航空器,无人驾驶航空器进入按照无人机条例明确的要求执行。针对W类空域(即G类空域内真高120米以下的部分空域)允许的飞行为:①微型、轻型、小型无人驾驶航空器飞行;② 飞行过程中应当广播式自动发送识别信息;③小型无人驾驶航空器操控员取得操控员执照。

根据无人机条例的规定,真高120米以上空域,空中禁区、空中限制区以及周边空域,军用航空超低空飞行空域,以及本规定所列区域(包括但不限于机场、国境、军事、危险品、能源、发射、文物,及其他国家空中交通管理领导机构(即指军队和民用航空管理部门内负责有关责任区空中交通管理的机构)规定的其他区域)上方的空域应当划设为管制空域(“管制空域”)。未经空中交通管理机构批准,不得在管制空域内实施无人驾驶航空器飞行活动。管制空域范围以外的空域为微型、轻型、小型无人驾驶航空器的适飞空域(“适飞空域”)。

管制空域与适飞空域的飞行规则不同,无人机物流企业应当结合自身的无人机类型及拟飞行的空域,以符合相应的空域飞行要求。鉴于适飞空域针对的系微型、轻型、小型无人机的飞行,而无人机物流企业中通常配备中、大型货运无人机,则无法适用适飞空域。

此外,在空中货物运输中,如需与有人驾驶航空器进行融合飞行的,针对取得适航许可的大型无人驾驶航空器的飞行、取得适航许可的中型无人驾驶航空器不超过真高300米的飞行等情形的,经空中交通管理机构批准,可以进行融合飞行。考虑到无人机航线、运行效率及提高营运收入,融合飞行在有条件下开放,不失为无人机物流企业考虑申请的方向。

2. 飞行活动管理

除另有规定,无人机的飞行活动均应当通过申请。无人机企业应当在拟飞行前1日12时前向空中交通管理机构提出飞行活动申请。空中交通管理机构应当在飞行前1日21时前作出批准或者不予批准的决定。空中交通管理机构应当在飞行前1日21时前作出批准或者不予批准的决定。其中,在固定空域内实施常态飞行活动的,可以提出长期飞行活动申请,经批准后实施,并应当在拟飞行前1日12时前将飞行计划报空中交通管理机构备案。当前,为了便于无人机管理,无人机的飞行申请可以通过线上递交(无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台(“无人机平台”))。平台中的飞行活动申请包含一般飞行活动、长期飞行活动、场内飞行活动。

我们理解无人机物流企业通常会固定飞行路线,进行常态化飞行。建议按照长期飞行活动进行申请。经批准的长期飞行活动应当按要求进行备案,并在起飞前1小时向空中交通管理机构发送起飞确认申请,经确认后方可起飞。在飞行过程中,应当符合相应合规及技术规范。此外,飞行活动结束后需上报报告。

如下图所示为无人机平台就长期飞行活动申请页面:

3. 空域及飞行活动查阅表

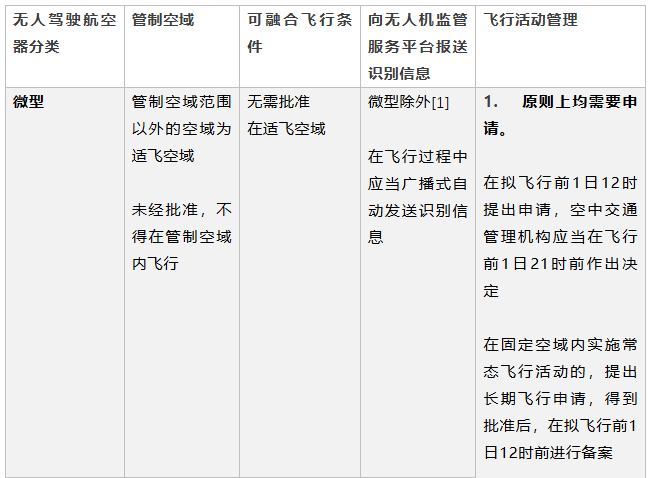

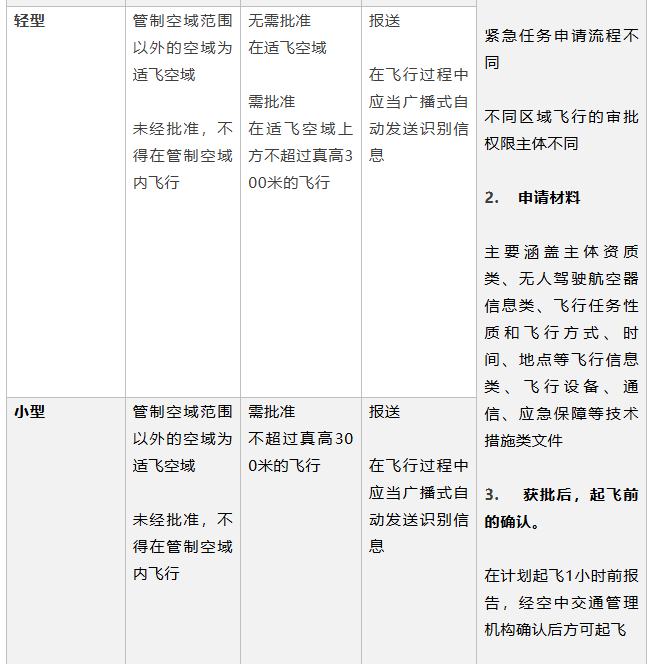

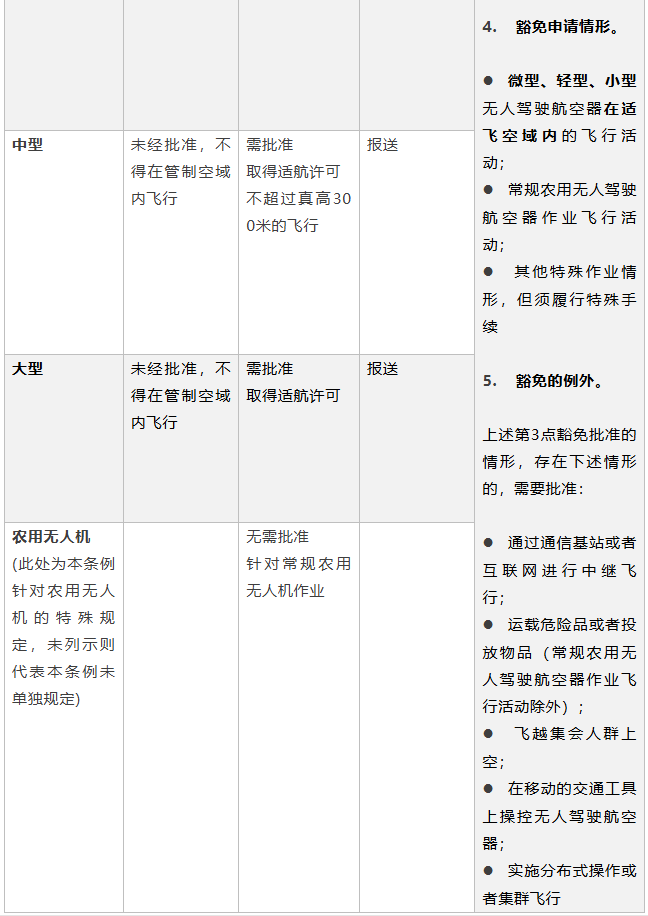

鉴于无人机的空域及飞行管理规则复杂,除上述要点外,就不同分类无人机相关的空域要求、融合飞行条件、信息报送要求、飞行活动管理的具体要求,本团队作进一步整理,以供各方检索查阅:

三.无线电管理

根据无人机条例的规定,生产、维修、使用民用无人驾驶航空器系统,应当遵守无线电管理法律法规以及国家有关规定。但是,民用无人驾驶航空器系统使用国家无线电管理机构确定的特定无线电频率,且有关无线电发射设备取得无线电发射设备型号核准的,无需取得无线电频率使用许可和无线电台执照。

由于无线电频谱是国家战略资源,需要通过科学分配进行使用,不得无序干扰或者占用。因此,针对无人机物流企业而言,其从生产阶段即应当关注无线电合规要求。根据《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》,生产民用无人驾驶航空器应当遵守无线电管理法律法规以及国家无线电管理有关规定。除微功率短距离无线电发射设备外,民用无人驾驶航空器无线电发射设备应当依法取得无线电发射设备型号核准。

《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》系基于《中华人民共和国无线电管理条例》《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《中华人民共和国无线电管制规定》等制定的专门针对民用无人驾驶航空器无线电管理工作的法规。其中规定了无线电频率与台站管理,划分了直连通信与网联通信,并明确需要获取的许可及豁免情形,无线电发射设备管理、电波秩序维护等。

因此,对于无人机物流企业而言,其在生产过程中即应当就无线电发射设备取得型号核准,符合相应的设备要求。在销售阶段办理备案手续。在无线电台使用特定频段频率的,向无线电管理机构申请取得无线电频率使用许可和无线电台执照,并按规定缴纳无线电频率占用费。同时,在飞行时遵守电波秩序维护的相关规定。如有违反,则可能受到相关行政法规、部门规章给予处罚、甚至构成刑事责任。

四. 小结

综上所述,无人机物流企业的商业运营绝非简单的技术落地,其核心命脉在于对运营合规体系的深刻理解与严格执行。本文梳理的运营/运行合规、空域及飞行活动申请、无线电频谱合规等核心环节,既是无人机物流企业合法飞行的底线,更是规避运营中断、巨额罚款乃至刑事责任的关键防火墙。

建议企业将合规管理前置化、体系化。内部需建立专职团队或机制,外部建议引入专业机构,构建常态化运营合规制度与体系,动态追踪法规更新,系统管理证照时效。确保操控、维修等核心岗位人员资质持续有效。严格规范飞行活动申报流程(特别是固定航线的长期备案)。从生产到运行全过程亦不忽视无线电合规。

无人机物流法规体系专业性强、更新迭代快、跨领域、多部门监管特征显著。本篇主要介绍了无人机物流企业日常运营合规中的核心板块。在后续篇章中,我们将会就物流无人机企业运营中可能涉及的交叉合规板块,包括知识产权、数据、隐私、测绘、环境保护等进行分析。敬请关注。

脚注

[1] 根据本办法规定,除微型以外的无人驾驶航空器实施飞行活动,操控人员应当确保无人驾驶航空器能够按照国家有关规定向无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台报送识别信息。