论仲裁协议范围在同一交易主体多合同关系中的延伸(下篇)

发布时间:2026-01-04

文 | 徐心悦 杨国胜 汇业律师事务所

本系列文章分为上下两篇。上篇主要聚焦于中国司法实践及其“狭义解释”立场,以及英美辖区的“宽解释”立场与仲裁范围推定原则。下篇通过借鉴若干英国典型判例,从多合同角度探讨仲裁协议在同一交易主体下如何延伸至相关协议及履约文件,以及延伸适用的边界,并就笔者近期参与的一起仲裁案件提炼出适用于国内仲裁协议范围问题的要素分析框架。

一、“仲裁协议延伸要素测试”——以英国判例为借鉴

(一) Interserve Industrial Services Ltd v ZRE Katowice SA[1]

该案涉及两份载有ICC仲裁条款的工程分包合同,以及一份当事人在工程后期阶段签订的“十二月和解协议”(下称“十二月协议”,并含有英法院专属管辖条款),原告向英国法院提起诉讼,控告被告在十二月协议项下的付款违约。该案争议焦点为:分包合同中的仲裁条款,能否延伸适用于十二月协议项下的付款争议(即便后协议约定了“英法院专属管辖”)。

英国高院(EWHC,TCC)最终裁定支持中止诉讼,认为本案争议应提交仲裁解决。[2]法院裁判要旨如下:“遇到‘主合同有仲裁、后协议另有争议解决条款/沉默’的格局,必须审视系争问题与案涉协议的性质,案涉两份协议之间的相互关系,及不同协议间关于争议条款的兼容性与延伸效力。”[3]同时,系争关键在于认定 “十二月协议” 是否可以被理解为包含一个默示条款:该协议服从与“分包合同”相同的争议解决程序。[4]从判决逻辑看,Interserve案确立了一条关于延伸适用主合同仲裁协议的判断路径,其判断标准可归纳为三个关键要素:

其一,后协议的性质及其与在先协议的关联。因本案中“十二月协议”仅为“执行、补充或变更”性质,而非“完全脱离并替代主协议”或“含有对价的终局性和解”,双方在签订“十二月协议”之后,原协议项下的法律关系并未消灭,双方依旧需要继续履行主合同项下的义务,法院因此认定为受既有仲裁条款约束。[5]同样由此延伸,若后协议旨在彻底消灭旧债权债务关系,则原仲裁条款通常不再延伸。[6]引用David Grant法官观点,“十二月协议“并非全新的独立合同,,双方在各自‘主合同’项下的义务仍需继续履行”。[7]

其二,系争协议是否“默示接受”主合同的仲裁机制。[8]该要素系总结于如下案件事实背景:首先,十二月协议调整的对象系原分包合同项下的结算与履行问题,内容上明显植根于既有合同关系,而非另起炉灶的独立交易;其次,十二月协议本身并未创设一套完整、自足的争议解决安排(self-contained agreement),而是在既有合同架构之上对付款与计价作出特殊处理。[9]从合同文本来看,原“分包合同”第67条设定了一套完整独立的仲裁程序,而“十二月协议”的第8条则涉及法院及法律适用问题。法院借鉴Paul Smith Ltd v H & S International Holding Inc案的分析路径,将第8条理解为一项完整的仲裁机制安排,将第67条理解为规定适用法律及监督法院(lex arbitri)的条款,并据此认为两者在功能上各司其职,并不构成彼此否定或替代的关系,因而不存在排除仲裁条款的明确意图。[10]换言之,在缺乏足以表明当事人有意“改挂”争议解决路径的文本或结构信号时,单纯出现涉及法院或适用法的条款,不足以推翻既有仲裁条款的适用范围,也不足以构成对仲裁机制的当然排除。

其三,从“理性商人角度”,当事人是否有意将与该案有关的争议提交同一争议解决途径裁决。该要素是对第一项要素的补充,即从交易的目的与合同后协议的实际功能出发判断法律关系是否延续。回到该案,如否认仲裁条款之延伸,将导致围绕同一工程事实与权利义务的争议被人为拆分至不同程序处理,既不符合当事人此前一贯以分包合同为基础安排权利义务的行为模式,也与合同解释中对体系协调性的通常期待不符。[11]在类似 Habas Sinai v Sometal S.A.L(2010)案中,法院在面对“将前合同条款并入后续合同”的情形时,同样强调要从当事人约定的内容与结构出发,辨识其希望延续适用的条款范围。[12]基于此,将该案中两份合同从同一交易视角认定其关联,亦符合“理性商人”的商业逻辑,即不论当事人意图通过“十二月协议”达成对双方交易某一方面的和解,双方在签订之初即暗含希望沿用主合同争议解决条款的意思表示。

Interserve案的核心意义在于以“理性商人”视角构建了一套兼顾交易实质与合同结构的判断模型。在商业交易的复杂体系中,仲裁条款具有一定的延伸力,只要在后协议不存在明确的排除或冲突性条款,法院不应轻易断定仲裁条款自动丧失效力。这一思路实际上延续了Fiona Trust案所确立的“理性商人一站式裁判”原则,即理性商人通常希望在同一机制下解决其商业关系中的所有争议。

(二) 主合同仲裁协议的延伸限制:Destin Trading Inc v Saipem SA[13]

在 2025 年英格兰高等法院判决的 Destin Trading Inc v Saipem SA 一案 (下称“Destin案”) 中,法院拒绝了被申请方Saipem依据原框架协议中仲裁条款要求中止诉讼并转仲裁的申请,理由是后签署的“和解协议”中设有专属英格兰法院管辖条款,并且该协议明确终止了原框架协议。该案中,当事人后约定的和解协议条文明确规定了原有框架协议“终止并且不再有效”,表明当事人并无意让此前仲裁条款在合同关系继续存续或跨越至新的合同框架。[14] 此外,系争“和解协议”包含一项“完整协议”(entire agreement)条款,并以“任何争议”(any dispute)这一最宽泛的措辞界定英格兰法院的专属管辖范围。[15]在法院看来,这些因素共同显示,当事人的合同关系已以和解协议为新的中心文件,其争议解决安排应以“和解协议”的法院管辖条款为准。该案与Interserve案获得了完全相反的判决,其关键事实层面上的区别在于,“和解协议”的性质不仅是一般补充协议,而是对双方既往权利义务作了终局化处理,以新的权利义务安排替代既定安排。由此,Destin 案确立了“仲裁条款延伸”的重要限制:当后续协议通过明确终止条款、完整协议条款以及全覆盖式的法院管辖条款,表现为一份“替代性”或“终局性”协议时,即使原合同包含仲裁条款,法院亦有充分理由认定争议应依后协议而非主合同解决,仲裁条款不得延伸适用。

类似的案例另可参见Shepherd Construction Ltd v Mecright Ltd(2000)。[16]该案的事实区别于上述Interserve案在于:该案中涉案和解协议是一份完整的、终局的和解协议,具有替代原协议而成为一份独立合同的效力。[17]DG法官指出:该协议具有消灭一切源自先前协议下所有争议的效力,因此一旦和解协议生效,原合同下就再无可提交司法裁决的争议。[18]在该背景下,若当事方就该和解协议自身条款(如有效性、胁迫)提出异议,则该争议并非源自原合同,而是源自该和解协议本身。[19]因此,后协议所设的争议解决机制(如果设有)便具有独立效力,当事方须依后协议条款处理后协议项下(或由后协议赋予的新或剩余)争议,“只有当后协议自身被撤销或宣告无效(如经法院认定因经济胁迫或其他可撤销情由)时,才可能回归原协议争议解决机制”。[20]

另外,若合同文件存在完全互相独立的且完整的争议解决机制,且后协议争议解决条款具有明确排除先前约定的意图,则主合同(或先前协议)的效力则失去延伸功能。确立上述延伸边界的案例参考Deutsche Bank AG v Sebastian Holdings Inc(2001),PT Thiess Contractors Indonesia v PT Kaltim Prima Coal and Ors(2011)。[21]上述两案的合同结构与争议解决条款的设置方式均表明当事人“明确意欲拆分争议”,从而构成仲裁条款延伸效力的限制。首先,在 Deutsche Bank 一案中,当事人之间存在多份结构复杂、彼此独立的金融交易合同,各合同分别设有独立的争议解决安排,其中包括不同国家法院管辖条款,也包括其他类型协议中的仲裁条款。上诉法院在判决中指出,对于这类“多份相互关联但法律性质和交易功能独立的协议”,判断某一争议是否应落入某一特定争议解决条款的适用范围,应根本上取决于“各合同就其文本与结构所呈现的当事人意图”。[22]也即,因为合同之间并不存在整体性体系安排,而是各自形成独立交易关系,既然当事人已在不同合同中分别作出不同的争议解决约定,则其选择应当受到尊重,也因此明确排除了原合同仲裁条款的适用延伸。其次,在PT Thiess一案中,争议涉及两份内容不同的合同,其中一份包含仲裁条款,而另一份则设定法院管辖。法院在审理时指出,这种安排本身并无不妥,且在商业实践中十分常见;对于一部分事项选择仲裁,对于另一部分事项选择法院审理,正体现了当事人对不同风险、不同责任范围以及不同权利义务性质所作出的差别化安排。法院据此认定,当事人选择“用不同路径(forum)处理不同争议事项”,即说明其并无意让仲裁条款统摄所有争议,更不存在默示适用的问题。[23]因此,在该种情形下,仲裁条款在逻辑上无法延伸至另一份设有法院管辖条款的合同,也不能成立“覆盖优先”关系。

二、中国法下仲裁条款延伸的合意识别:将英国判例要素转化为合意认定的分析框架

(一) 仲裁协议“当事人合意”原则

作为一种私力救济路径,仲裁乃当事人基于意思自治原则在商业交易过程中预先“合意”设置的一项纠纷解决机制。[24]引用英国法学家施米托夫教授的观点,“仲裁实质上是解决争议的一种合同制度”。[25]因此,仲裁协议是当事人争议解决合意最直观的表现形式,也是在未来发生的纠纷中双方均受仲裁裁决约束的根本依据。在司法诉讼中,当事人解决争议的方式受国家司法权的强制性介入,一旦当事人一方向法院提起诉讼,另一方也当被动地参与诉讼程序。与之相比,仲裁程序则建立在合同两方的意思自治之上,由双方来自己选定裁判者、裁判机构来达到解决纠纷的目的。[26]因此,仲裁程序具有更灵活高效的特点,是商事交易中交易主体更倾向的争议解决机制。

(二) 仲裁条款的延伸适用边界:当事人合意的延伸判断

契约性是仲裁制度的基础,因此,界定涉案纠纷是否落入仲裁协议的范围,关键在于识别当事人合意的外延。[27] 多合同交易中仲裁协议是否可以覆盖案涉争议,应当从当事人意图的载体——书面仲裁协议与系争协议之间的关系来判断。[28]实践中,中国法院通常结合交易目的、履行方式及当事人的案涉商业行为特点进行整体判断。例如,中国江苏省无锡中院在一起投资争议中认为,《补充协议》系对《增资协议》的延续,且双方未重新约定争议解决方式,因此前合同仲裁条款继续有效。即便后协议签署主体略有差异,只要签署方知悉原合同并未对仲裁条款提出异议,即可认定仲裁条款对其具有约束力。[29]类似的,珠海中院在一起多合同纠纷中提出,后协议若非完全替代前协议,而仅为补充、变更性质,且未改变争议解决方式,应以前合同中的仲裁约定为准。[30]再如,成都中院在 2025 年发布的一起司法审查典型案例中则进一步强化了这一趋势。[31]法院指出,尽管后续《解除合同》中未再约定仲裁条款,但结合合同整体背景,该合同只是对原《合作开发合同》解除及后续事项的确认,并未改变原合同中仲裁约定的适用。[32]

(三) 中国法下仲裁条款延伸的要素框架:以引言部分“销售代理服务合同案”为观察视角

前文已通过Interserve案与Destin案提炼出了英法院确认主合同仲裁条款范围延伸的各项关键要素。回到文章引言中的案例:该案中,A公司与B公司先后签订了“早期协议”、“框架协议”和“确认协议”。“早期协议”与“确认协议”均未约定争议解决方式,而“框架协议”中首次约定仲裁条款并按年度续签。纠纷发生后,A公司依据“早期协议”与“确认协议”向人民法院提起诉讼,B公司则援引“框架协议”中的仲裁条款提出管辖异议。A公司主张上述协议相互独立,而B公司认为上述协议构成主从关系。法院在审理中,着重考察了三份合同之间的交易目的与逻辑关联,认为“《XX代理协议》系双方成立代理关系的框架协议,系对权利义务包括代理活动范围、报酬、争议解决方式的概括式约定,在该框架协议下必然产生多个不同代理对象的具体协议”。[33]对此,法院认定A公司主张的事实发生在“框架协议”的有效期内,“早期协议”在内容上并没有突破“框架协议”的范围,系对“框架协议”补充细化,且双方在“早期协议”中并未对争议解决途径进行重新约定,因此争议应受框架协议仲裁条款的约束。该案所体现的逻辑,与英国 Interserve 案关于“交易一体性与仲裁条款功能性延伸”的说理存在较强关联。虽然从事实层面看,该案中A公司起诉依据的“早期协议”签署日期早于“框架协议”,区别于Interserve及Destin案中签署在后的补充协议与和解协议,然而从交易结构和履行逻辑上,“早期协议”中约定的项目标的及合作内容,实质上均被纳入“框架协议”及其后续订单体系之中,构成了持续性的商业安排。此外,双方在项目实施后期签署的“确认协议”虽然主要针对价格及结算事项,并未单列争议解决条款,但其内容仍属于框架协议下项目执行阶段的履约文件,未改变原有法律关系的性质和结构,也未与仲裁条款发生冲突。由此,“确认协议”所涉争议亦应视为源自“框架协议”的履行行为,归入双方既定的仲裁安排。因此,这一逻辑与Interserve案的裁判要旨相契合:当多份文件共同构成统一商业交易、并在功能上前后衔接时,即便个别协议在文字上未重申仲裁条款,也应被视为受主合同仲裁约定的拘束。

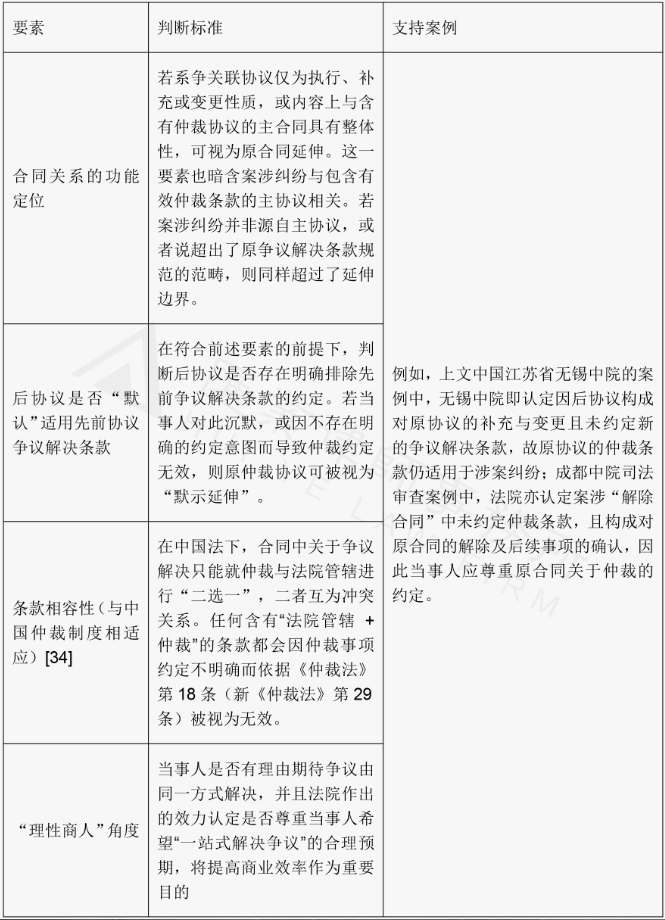

为进一步厘清仲裁条款在多合同交易中的延伸适用认定要素,本文结合前述英国判例与国内司法案例,对实务中可进行参考的判断要素进行了归纳与比较(见下表)。

三、结论与启示

通过对中国司法实践与英美判例法的比较可以看出,仲裁协议的效力边界在不同法系下均以“当事人合意”为中心展开。中国法院总体上坚持支持仲裁的政策取向,但在具体适用上仍倾向于采取严格解释,对仲裁协议的延伸适用持谨慎态度。相比之下,通过 Interserve等相关案例的分析,英美法系更强调围绕“理性商人如何理解双方商业安排”来判断后续争议是否应适用既有仲裁协议。该路径在兼顾合同文义与商业合理性的基础上,赋予仲裁条款更高的体系解释力,为中国的司法审查、社会经济与律师实务提供了可借鉴的参照。

在司法层面,从“理性商人视角”出发,通过要素分析测试,有助于提高对仲裁效力司法审查的可预测性。当法院在审查仲裁协议效力及适用范围时,不仅关注合同是否明示约定仲裁条款,也应结合商业交易的整体性、当事人的真实合作安排、后续文件的功能定位及争议的实质内容,从目的性角度判断是否存在默示的仲裁合意。对于多合同结构高度常见的现代商业交易而言,这一分析模式更具深远意义,它可避免同一交易被拆分至不同程序,降低仲裁与司法的冲突,促进纠纷解决机制的一致性。

在社会与经济层面,更开放且结构化的解释路径,有助于提升中国营商环境的稳定性与国际竞争优势。当企业选择仲裁作为争议解决路径时,往往看重其专业性、效率性与跨境可执行性。若司法审查过于严格限缩仲裁协议的外延,反而可能增加程序争议、延长纠纷周期,弱化仲裁的吸引力。采取更为宽松的裁判方法,有助于增强当事人对中国仲裁及司法体系的信赖,推动交易顺畅,在更宏观层面提升我国商事纠纷解决体系的国际竞争力。

尽管如此,回到律师实务角度,当事人对仲裁的意思自治仍应通过明确的文本表达来实现。第一,在多合同交易结构中,律师在起草仲裁条款时应明确界定其覆盖范围。如果预计后续将签订补充、确认或执行类协议,宜在主合同仲裁条款中加入诸如“本仲裁条款适用于本合同及其所有补充、变更、执行文件或相关协议所引发的争议”之表述,以防止后续发生争议时出现解释歧义。第二,若后续补充协议或和解协议确有必要单独订立,则应当在文本中明示仲裁条款的延续或替代。若希望维持原仲裁机制,应通过明示并入的方式明确写入,如“主合同中的仲裁协议适用于本协议”;若希望改变争议解决机制,则须在合同中明示“本协议的争议解决条款取代此前全部约定”,以避免冲突。第三,律师在为客户提供争议解决策略时,应充分评估合同整体的交易逻辑和各文件间的关联性。若补充协议仅系执行或价格确认性质,则应在管辖异议阶段主动强调其“交易一体性”,以便法院或仲裁庭认定其仍受主合同仲裁条款约束。反之,若合同主体、标的或履约机制已经发生根本变化,则应预判仲裁条款难以延伸,从而提前规划争议解决路径。

脚注

[1] Interserve Industrial Services Ltd v ZRE Katowice SA [2012] EWHC 3205 (TCC),see,https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/TCC/2012/3205.html。

[2] 该案“英国高院”此处特指England and Wales High Court, Technology and Construction Court。

[3] Interserve,“it is necessary … to consider the nature of the original dispute … and the interrelationship between the two agreements”;“in each case the relationship between the first agreement on the second agreement was crucial.”

[4] [34]“The key issue is whether there was an implied term of the December agreement that it would be subject to the same dispute resolution procedure as obtained in the subcontract.”

[5] 参见Interserve案(注释1)

[6] [33]I have come to the conclusion that there is force in many of Miss Hitching's submissions in this regard. I have thus come to the provisional conclusion (this being an interim application) that, on its proper construction, in many respects the December agreement either does not in fact vary the terms of the subcontract, or – if it does – then it does not do so in any material respect.See also in relevant case, Westminster Building Co Ltd v Beckingham [2004] BLR 163, a decision of HHJ Thornton QC. HHJ Thornton QC held: "… the (capping) agreement was not a settlement agreement settling disputes or a stand alone agreement. It was clearly intended to be a variation agreement, varying the terms of the underlying contract. It is to be read with and is part of that underlying contract. Furthermore it does not settle all disputes, it merely provides a new contract sum or cap, albeit that that cap is subject to unspecified deductions. Thus, a dispute as to whether it is enforceable is one arising under the contract, since its terms form part of and are to be read with the underlying contract."

[7] [30]“The party's obligations under the respective "main" contracts remained to be performed, irrespective of the terms of the respective settlement agreements.” Quoted from HHJ David Grant.Also, [27] In my judgement the term "stand alone agreement" is there being referred to an agreement that is (a) entirely independent of any prior agreement between the same parties; (b) contains all necessary terms to found a cause of action based upon a breach of its terms; and (c) is thus capable of operating on its own without recourse to, or necessary reference to, a prior agreement between the same parties.

[8] [33]“the key issue is whether there was an implied term of the December agreement that it would be subject to the same dispute resolution procedure as obtained in the subcontract”

[9] 参见Interserve案(注释1),段落[35]-[41].

[10] Paul Smith Ltd v H & S International Holding Inc [1991] 2 LL Rep 127。需要澄清的是,英美法系中对司法管辖与仲裁的关系并非“非此即彼”,而是存在“分工”,也即,仲裁解决的是当事人的“争议”(merit),而法院作为仲裁的监督(curial supervision),处理与仲裁相关的程序性、支持性问题,包括授权强制取证、强制仲裁程序进行、审查仲裁裁决是否有效等等。在Interserve案中,尽管“十二月”协议约定了“language and law”,但其并非冲突性争议解决条款,而是约定了一种监督性条款,也即法院并不决定合同争议的实体,而是监督仲裁本身。“exclusive jurisdiction clause(法院专属管辖)”并非取代仲裁,而是确定哪一国法院作为仲裁的监督法院(curial court)。该条款意为,如果之后仲裁需要法院支持、或者仲裁裁决要被挑战/执行,则只能向英格兰法院提交。上述分析同Paul Smith案中系争协议的第13、14条解释。

[11] 参考脚注9。

[12] Habas Sinai v Sometal S.A.L [2010] EWHC 29.

[13] Destin Trading Inc v Saipem SA [2025] EWHC 668 (Ch).

[14] The Settlement Agreement terminated the Frame Agreements, declaring them null and void, making it clear that the parties did not intend the arbitration agreements to survive.

[15] “On the facts, the following factors indicated that the parties intended the dispute resolution clause in the Settlement Agreement to cover disputes concerning the Frame Agreements: it was an ‘exclusive’ jurisdiction clause, the Settlement Agreement contained an entire agreement clause, and the jurisdiction clause had the widest possible scope (‘any dispute’).”

[16] Shepherd Construction Ltd v Mecright Ltd (2000) BLR 489.

[17] “effect of the settlement agreement was that all the disputes that existed at the time of the compromise were extinguished, so that there was now no dispute … capable of being referred to adjudication”……“replaces the original agreement to the extent to which it applies”

[18] “the settlement agreement … would have the effect of extinguishing all the disputes that then existed … so that there could be no dispute capable of being referred to adjudication thereafter in relation to valuation.”

[19] “a dispute about a settlement agreement of this kind could not be a dispute under the subcontract, since the effect of a settlement agreement is one which replaces the original agreement to the extent to which it applies. ”

[20] “… the settlement agreement is an agreement which, but for the plea of economic duress, would have the effect of extinguishing all the disputes that then existed … so that there could be no dispute capable of being referred to adjudication thereafter in relation to valuation.”

[21] Deutsche Bank AG v Sebastian Holdings Inc (No 2)[2001] 2 All ER ;PT Thiess Contractors Indonesia v PT Kaltim Prima Coal and Ors [2011] EWHC 1482。

[22] “Deutsche was a case which involved two separate contracts; it concerned complex multi-national banking transactions. The Court of Appeal held … that where there are multiple related agreements, the task of the court … depends upon the intention of the parties as revealed by the agreements”,from Interserve [40].

[23] “PT Thiess was a case where one agreement contained an arbitration clause, while another agreement referred matters relating to security to the jurisdiction of the court. Blair J held that there was nothing unusual in having these disparate matters dealt with in different forums or tribunals.” from Interserve [40]。

[24] 赵健:《国际商事仲裁的司法监督》,法律出版社2002年版,第82页;刘晓红:《国际商事仲裁协议的法理与实证》,商务印书馆2005年版,第133页

[25] 施米托夫.国际贸易法文选〔C〕.赵秀文,译. 北京:中国大百科全书出版社,1993:674. 姚宇,对仲裁协议独立性的反思—以司法支持仲裁为视角

[26] 李永国,《浅析仲裁协议的基础与仲裁协议效力的认定》

[27] 参考上篇脚注3(以及引用文章的note2)See also, Interpretation of International Arbitration Agreements, Law Explorer. The most frequent, and important, issue that arises in the interpretation of international arbitration agreements relates to the “scope” of the parties’ agreement; that is, what category of disputes or claims have the parties agreed to submit to arbitration?

[28] 丁莲芝,《论国际商事仲裁协议效力的边界》,中国国际私法与比较法年刊,2021(1):163-177。

[29] 申请人叶某、陆某等与被申请人武汉某公司不予执行仲裁裁决一案,发布于微信公众号:“无锡市中级人民法院:仲裁司法审查案件情况报告(2020-2022)(附典型案例)”

[30] 同上。

[31] “A 公司、B 公司、C 公司与罗某确认仲裁协议效力案”

[32] 同上。

[33] 鉴于当事人及客户隐私保护之需要,所引用判决及判决中涉及的具体文件名称不便在脚注中公开。

[34] 参考脚注10,如上文“Interserve”案分析,英国仲裁制度下,法院与仲裁机构在形式上并不存在冲突,也即合同文本中经常出现既有“仲裁条款”又有“法院监督条款”的约定,这不意味着当事人在发生纠纷时可以择一救济,事实是,若合同中存在“仲裁条款”,则意味着当事人同意将实质性的纠纷裁决交由仲裁庭,而法院仅作为“cruial supervision”作用,与仲裁机构互相“分工”。根据英国判例法,只有当前后协议实质性的、独立的约定了完全不同的争议解决机制,才构成冲突而必须审视争议应受哪一种路径规范。因此,在本段的要素归纳环节,笔者将英国判例提炼的要素进行了适当的语义转变,以在中国法环境下获得兼容。